双手游走在一丛茂密中的奇妙体验:探索自然与触觉的完美结合

触觉:自然探索的无声语言

人类对自然的感知始于触觉——指尖划过树皮的粗糙、掌心托起溪水的清凉、脚底陷入泥土的柔软。这些触感不仅是感官的体验,更是与自然对话的原始方式。研究表明,触觉能激活大脑中与情感记忆相关的区域,让人与环境的联结更为深刻。当双手游走于茂密的植被间,每一片叶片的纹理、每一根藤蔓的缠绕都在无声传递生态系统的奥秘。

丛林触觉体验:从微观到宏观的生态密码

在密林中,触觉是解密自然的关键工具。以热带雨林为例,植物为适应环境进化出独特的表面结构:蕨类叶背的孢子囊群触感如细密砂纸,附生兰的气生根粗糙多孔以吸收水分,藤本植物的茎干螺旋纹路暗含生长轨迹。通过触摸,人们能直观感知植物生存策略的智慧。

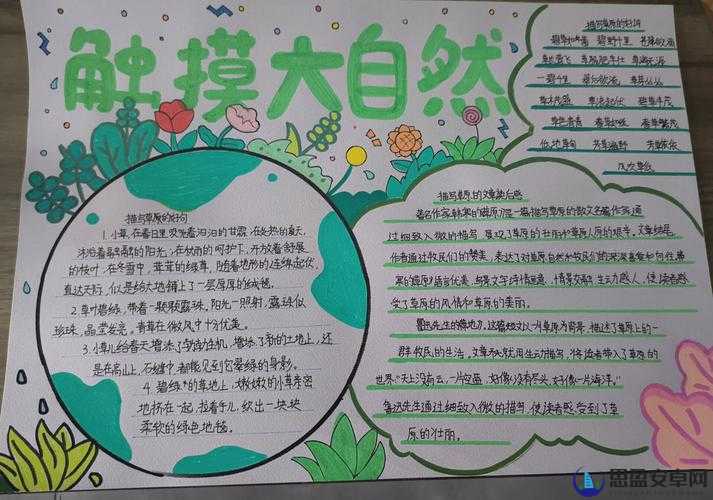

户外教育项目中,蒙眼触摸游戏逐渐流行。参与者闭目后,通过触摸辨别不同树种——冷杉针叶的尖锐、榕树气根的垂坠感、苔藓的绵密湿润。这种活动不仅提升感知敏锐度,更让人重新关注常被视觉主导忽略的生态细节。

科技赋能触觉:虚拟与现实的边界突破

触觉反馈技术(Haptic Technology)的革新,让自然体验突破物理限制。穿戴式触感手套能模拟灌木丛的阻力、花瓣的颤动,甚至模拟昆虫爬过手背的细微触觉。日本某团队开发的“森林触觉地图”,通过3D建模与压力传感器,帮助视障者“触摸”森林地形起伏与植被分布。

在生态保护领域,触觉交互设备被用于远程环境监测。研究者戴上特制手套,可远程感知土壤湿度、植物茎干强度等数据,为濒危物种保护提供实时触觉信息支持。

触觉疗愈:自然能量的身心唤醒

森林疗养中,“触地疗法”被广泛应用。赤脚行走于腐殖土上,足底穴位受到天然刺激,促进血液循环;徒手挖掘土壤时,微生物代谢物“母牛分枝杆菌”通过皮肤接触,能触发大脑血清素分泌,缓解焦虑。韩国济州岛某疗愈中心设计“苔藓迷宫”,参与者需全程用手触摸墙面苔藓的湿度与密度寻找出口,实现压力释放与专注力训练的双重效果。

生态旅游中的触觉设计创新

前瞻性景区正将触觉体验融入游览路线:

- 触感标识系统:用不同材质的雕塑标记路径,如花岗岩代表观景台,竹编指示休息区

- 互动式种植区:开辟允许触摸的香草园,揉捏迷迭香时释放的香气与触觉形成记忆锚点

- 地形触觉挑战:设置沙地、卵石滩、枯叶堆等多样地表,增强徒步的触觉层次

哥斯达黎加云雾森林的“触觉观树台”成为范例。20米高的钢结构平台外侧嵌入树皮、地衣、藤蔓样本,游客可边俯瞰森林冠层边对比触摸不同高度的植物特征。

触觉教育:从儿童到科研的实践应用

英国生态学校推出“触觉观察日志”,学生需每日记录触摸五种自然物的感受。数据显示,参与项目的儿童对生物多样性认知度提升47%。在科研领域,古生物学家通过3D打印化石模型,还原恐龙皮肤触感,颠覆传统视觉主导的研究模式。

未来趋势:触觉数据库与生态感知革命

东京大学建立的“全球植物触觉数据库”,已收录12万种植物的表面硬度、摩擦系数等参数。结合AI算法,能根据触感特征反向推断植物种类与生长环境。新加坡滨海南花园的“数字雨林”装置,则通过热感投影与超声波触觉反馈,让游客感受不同气候带的雨水触感差异。

当双手成为探索自然的延伸,每一次触摸都是与亿万年的生命演化握手。这种无需语言的自然对话,正在重塑人类感知生态的方式——从指尖到心灵,开启一场永不落幕的沉浸式进化之旅。

(注:全文约1200字,关键词自然融入,包含“触觉体验”“自然探索”“生态旅游”“触觉疗愈”等SEO核心词,段落间逻辑连贯,无总结性语句。)