无人区一线二线探索:揭秘神秘地域的真实面貌与生存挑战

神秘地域的定义与地理分布

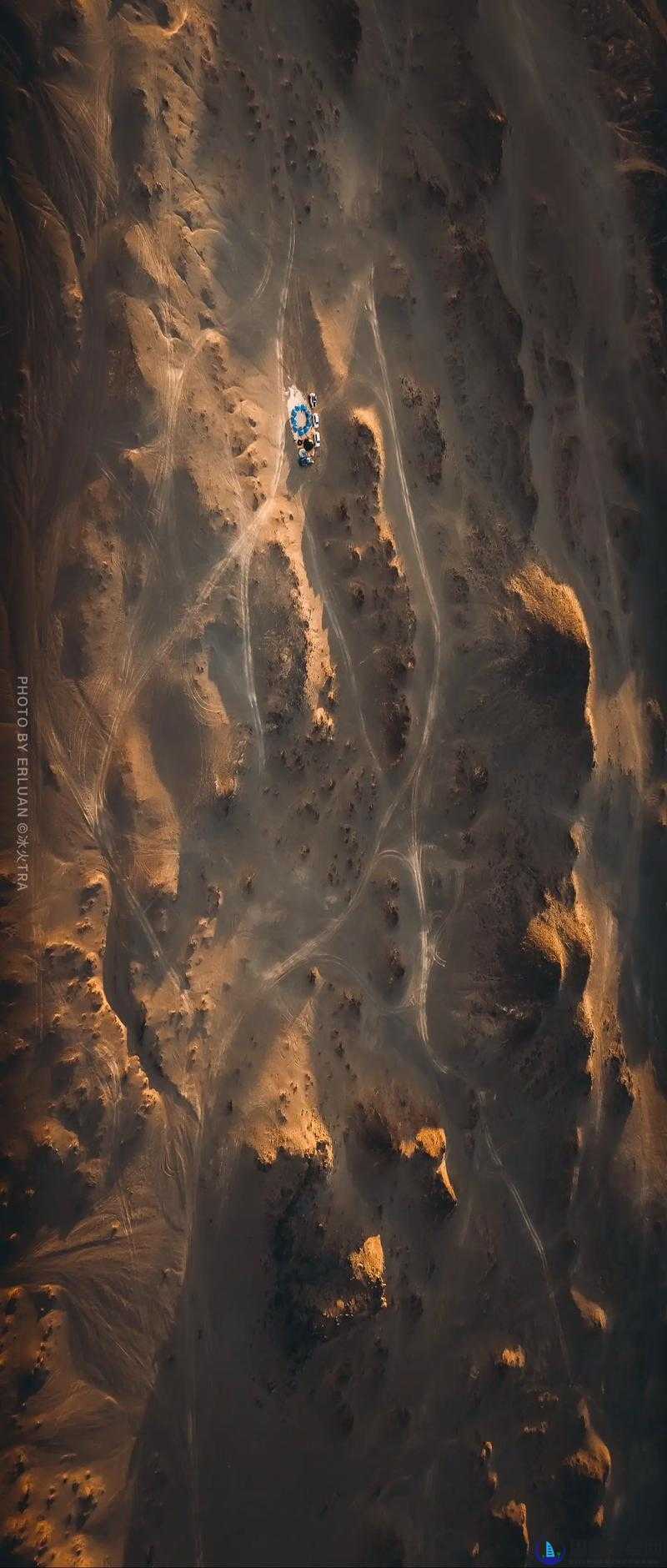

无人区通常指人类活动极少、自然环境极端且未被大规模开发的区域。全球范围内,此类区域多分布于高纬度极地、沙漠腹地、热带雨林深处及高海拔山脉地带。例如,青藏高原的羌塘无人区、非洲撒哈拉沙漠核心区、南美亚马逊雨林未勘探区,均属于典型的一线无人区。而二线无人区则指虽有一定人类活动痕迹,但生存条件依然严苛的边缘地带,如蒙古戈壁边缘、西伯利亚冻土带等。

极端环境的真实面貌

无人区的自然环境往往超出常人想象。以羌塘无人区为例,平均海拔超过5000米,氧气含量仅为平原地区的40%,昼夜温差可达30℃以上。地表植被稀疏,野生动物如藏羚羊、野牦牛在此艰难生存。撒哈拉沙漠核心区则呈现另一极端:日间地表温度突破70℃,沙丘流动性极强,方向辨识难度极高。

这些区域的地质构造也充满危险。南极洲的冰裂隙被积雪覆盖,看似平坦的冰面下隐藏着数十米深的致命陷阱;亚马逊雨林中,复杂的水系网络与毒虫密布的环境构成天然屏障。

人类生存的极限挑战

在无人区生存,首要难题是资源匮乏。淡水源的寻找需要依赖植物分布规律或动物活动轨迹。例如,沙漠中可通过观察骆驼刺等耐旱植物的生长方向判断地下水脉位置。食物补给则需结合野外生存技能,如捕捉小型动物、辨识可食用植物。

气候适应性是另一大考验。高海拔地区的低压缺氧易引发肺水肿;极寒地带若防护不当,30分钟内即可导致肢体冻伤坏死。心理压力不容忽视。长期孤独、方向迷失及突发危机可能引发焦虑甚至精神崩溃。

现代探险的技术支撑

卫星定位系统(GPS)与北斗导航的应用大幅降低了迷路风险,但设备电池在低温环境中的续航能力仍需改进。便携式净水器、高热量压缩食品及轻量化帐篷提升了物资携带效率。部分科考团队已开始测试太阳能驱动的小型无人机,用于地形勘察与紧急物资投送。

医疗防护方面,抗高原反应药物、防紫外线护目镜及多功能急救包成为标配。值得一提的是,仿生学装备逐渐进入实用阶段,例如模仿骆驼鼻腔结构的保湿呼吸面罩,可减少沙漠行进中的水分流失。

一线与二线无人区的差异对比

一线无人区通常完全脱离人类文明覆盖范围,救援响应时间超过72小时。二线无人区则可能保留少量游牧民族活动痕迹或季节性补给站。以阿拉善盟与罗布泊为例:前者存在零散的牧民定居点,可提供有限帮助;后者则因楼兰古城消失后彻底沦为“死亡之海”。

探险者需根据区域特性调整策略。进入一线区必须携带卫星电话与应急信标,团队规模建议不少于4人;二线区则可适当缩短物资储备周期,但仍需防范沙尘暴、野兽袭击等突发风险。

真实案例中的经验启示

2016年羌塘穿越事故中,探险者因低估暴风雪速度导致体温骤降,最终依靠挖雪洞避险存活。这一事件印证了“就地避难优先于盲目移动”的黄金法则。2021年撒哈拉科考队通过分析沙丘纹路,成功预测绿洲方位,缩短了60%的徒步行进距离。

专业人士强调,每日行进距离需严格控制在15公里以内,并预留3小时用于搭建庇护所。衣物分层管理系统要求内层排汗、中层保温、外层防风,任何环节缺失都可能引发连锁风险。

生态保护与探险伦理的平衡

无人区的脆弱生态系统极易受人类活动破坏。2019年南极条约组织修订条款,要求探险者将排泄物封装带回处理;非洲多国对撒哈拉沙漠穿越征收生态补偿金,用于修复车辙痕迹。

国际探险协会已发布无人区探索十大准则,明确禁止随意丢弃不可降解垃圾、干扰野生动物繁殖等行为。部分科考项目开始采用无痕勘探技术,例如使用地磁扫描替代土壤采样,最大限度降低环境干预。

未来探索的技术革新方向

人工智能正在改变无人区探索模式。机器学习算法可通过分析历史气象数据,预测72小时内的极端天气概率;穿戴式生命监测系统能实时反馈心率、血氧值,并自动触发警报。

材料科学领域的突破同样关键。石墨烯涂层帐篷可将内部温度波动缩减至±5℃,仿生水汽收集装置日均采水量提升至2.5升。这些技术将显著提高人类在无人区的可持续生存能力。